|

Sète : histoires et

faits divers...

.

Sète : deux belles histoires de

pêche de baleines qui ont marqué le port

Sète : la pêche miraculeuse du 9 janvier

1991

Sète : une randonnée citadine

du cœur de Sète jusqu'au Mont Saint-Clair

Sète : le grand requin blanc, star

du musée de zoologie de Lausanne

Sète : comment le grand requin

blanc fut transporté et naturalisé à Lausanne

Sète : en 1956, la pêche miraculeuse du

grand requin blanc

.

Justine et Olympia, deux bateaux chargés d'histoire échoués aux Aresquiers

.

.

.

Par une nuit de tempête, le 14 février 1867, le bateau français la

Justine et le brick grec l’Olympia ont fait naufrage aux Aresquiers,

chacun avec du soufre alors utilisé pour la vigne.

"Les dernières nouvelles reçues à Cette (Sète, NDLR) ce matin

donnent comme certain le sauvetage des trois derniers matelots de

l’Olympia. Malheureusement, j’apprends aussi la mort d’un de nos

compatriotes qui s’est noyé en allant à leur secours."

Dans le Messager du Midi, l’ancêtre de Midi Libre, en février 1867,

le reporter détaille sur plusieurs jours le double naufrage de la

Justine et de l’Olympia, au large des Aresquiers (Hérault), pris

dans une tempête qui a duré trois jours causant la mort de huit

personnes.

Fouillés pendant plusieurs années

Ces deux bateaux chargés d’histoire, l’archéologue Laurence Serra

les a fouillés pendant plusieurs années sous l’autorité du Drassm

(Département de recherches archéologiques subaquatiques et

sous-marines). Ils racontent un pan de la navigation marchande

internationale mais aussi la vigne régionale, alors touchée par

l’oïdium, ce champignon qui menace le précieux muscat prisé

jusqu’aux États-Unis, qu’il faut combattre avec du soufre.

"La première épave a été découverte en 2008 par un chasseur de

poulpe, dans 4 m d’eau, il y a vu des blocs de soufre, il a pensé

que c’était de l’or", rapporte Laurence Serra.

"Le soufre y est en vrac, des blocs bruts et le Drassm lance une

opération de sauvegarde car ces cristaux jaunes sont un patrimoine

qui "a fait travailler jusqu’à 80 % de la population dans l’usine à

Frontignan".

À partir de 2015, la spécialiste, qui reçoit alors l’autorisation de

fouilles, se lance sur les traces de cette embarcation avec la

section archéologique de Frontignan. Mais comment savoir le nom de

ce bateau qui a conservé le safran de son gouvernail ?

Alors qu’il faut enlever des mètres cubes de sable au gré des

recherches et des courants qui viennent dégager ou ensevelir un peu

plus ces vestiges sous-marins ? Il faut toujours un peu de chance et

le déclic se produit en 2016 lorsqu’un membre de l’équipe fait

tomber des petits disques concrétionnés retrouvés sur l’épave. Ils

s’ouvrent et apparaît l’empreinte d’une pièce de monnaie

napoléonienne datée de 1862. Premier indice. L’enquête se poursuit à

la coopérative de muscat, pour savoir à quelle période la vigne

était traitée par le soufre, puis dans les archives du Messager du

Midi. Année par année. Jusqu’à ce que l’archéologue tombe sur cette

nuit du 14 février 1867 précisément raconté dans le journal, la mer

démontée et les deux navires chavirant après s’être percuté.

"On découvre alors qu’il y a deux bateaux. Un français, la

Justine, que l’on avait fouillé, qui rentrait à Cette avec sa

cargaison de soufre. Sept membres d’équipage sur neuf se sont noyés,

dont le capitaine. Seuls le cuisinier et le maître de cabotage ont

survécu," détaille Laurence Serra. "Et il y aussi l’Olympia,

un brick Grec."

Comment le retrouver sous le sable ? Les plongées n’ont d’abord rien

donné mais grâce à la technologie de la société IXblue, qui fournit

un sondeur de sédiment permettant de détecter les échos métallique,

l’Olympia est localisé en 2018, à 150 m de la Justine :

"L’épave était vierge, personne ne l’avait jamais vu, elle

faisait 32 m de long, 8 m de large, le pont inférieur est comme neuf",

se rappelle Laurence Serra la première à plonger dessus. Elle a du

coup pu retracer le parcours du brick. Il est en fait parti de

Cyros, dans les Cyclades, pour aller se charger en blé en Crimée,

fin décembre 1866. Il file ensuite en Sicile prendre une cargaison

secondaire de soufre et se dirige vers Sète jusqu’à la collision

fatale.

"Tout l’équipage de l’Olympia a finalement été sauvé sauf un

sauveteur venu les secourir", rappelle l’archéologue.

.

.

.Justine

et Olympia, destin de soufre.

.

ZOOM : le marin Masselou donne son nom à la société de sauvetage

Hommage

Il s’appelait Masselou et ce marin palavasien est mort alors qu’il voulait

porter secours aux naufragés de l’Olympia (ph. C. Durand), navire grec, dont

tout l’équipage a finalement été rescapé, au large des Aresquiers.

Le 18 février 1867, la population de Palavas était en deuil, "elle

assistait à l’enterrement d’un de ses meilleurs marins", rapportent les

annales du sauvetage maritime.

Lesquelles expliquent comment ce décès a conduit à la création de la station

de secours de Palavas, l’ancêtre de la SNSM (Société nationale de sauvetage

en mer).

Le défunt en a même pris le nom comme en atteste cette lettre au préfet de

l’amiral Rigault de Genouilly, alors président de la Société centrale de

sauvetage et qui rend hommage à Masselou, "malheureux qui a payé de sa

vie son dévouement et dont la mort a eu pour résultat de doter son pays

d’appareils de sauvetage destinés à prévenir le retour d’aussi funestes

événements".

Grâce à la générosité des habitants, une souscription a permis de récolter 6

000 francs, permettant à la Société centrale, après Agde et Sète, d’établir

ce troisième life-boat de l’Hérault à Palavas.

"Désormais les intrépides marins de ce petit port pourront, avec moins de

dangers, affronter la mort à laquelle ils s’exposent si généreusement pour

venir en aide aux bâtiments en détresse."

Questions à Laurence Serra Archéologue subaquatique

En évoquant la Justine et l’Olympia, vous parlez du premier naufrage

médiatisé. Pour quelle raison ?

C’est la première fois qu’il y a autant de détails, tout est raconté dans le

Messager du Midi, le journaliste évoque notamment la déposition des deux

survivants de la Justine, dont le cuisinier qui raconte comment la tempête

s’est levée.

Il faut s’imaginer que pendant trois jours, ils étaient tous dans les mâts,

sans lumière, sans nourriture, en buvant l’eau de pluie et en hurlant au

secours, avec les gens sur la plage qui ne pouvaient rien faire à cause de

la mer déchaînée.

C’est l’événement de l’hiver 1867. Et sans le journaliste de l’époque, qui a

fait un très bon travail, on n’aurait peut-être pas retrouvé l’Olympia.

Vous avez reconstitué les histoires de ces deux épaves, quelle est la

suite possible aujourd’hui ?

L’Olympia est une des épaves les mieux conservées en France, on a retrouvé

des blocs taillés de soufre, comme des lingots, qu’elle avait pris en

Sicile. Un livre est en préparation, j’aimerais faire un projet avec les

Grecs.

Mais pour continuer les fouilles, il faudrait les moyens professionnels et

logistiques du Drassm, c’est trop dangereux avec notre seule structure

associative, il y a des risques d’ensevelissement sous l’eau.

Pons d'Hérault, un Sétois dont la vie fût largement liée à celle de

l'empereur des Français

.

.

.

Les

Sétois célèbres sont légion. André Pons dit Pons d'Hérault fait

partie de ceux-là, même s'il est nettement moins connu que des Paul

Valéry, Brassens.

Il n'en demeure pas moins que son histoire personnelle est largement

liée à celle de Napoléon, empereur des Français.

Il s'appelait André Pons, plus connu sous le nom de Pons d'Hérault.

Ce Sétois, né le 11 juin 1772, fait partie des enfants de l'île

singulière qui ont laissé leur empreinte dans la grande histoire,

celle de la révolution, puis de l'empire.

Il est évident qu'il y a peu de chances que, durant l'année 2021,

Pons d'Hérault bénéficie des mêmes honneurs et commémorations que

Georges Brassens, dont c'est le centenaire de la naissance.

Rien ne laissait envisager qu'il puisse un jour apprécier Napoléon

On peut par contre associer ce fils d'aubergistes sétois à une autre

série de commémorations.

Celle qui correspond au bicentenaire, de la mort cette fois, de

Napoléon 1er.

En effet, l'empereur des Français a rendu l'âme, le 5 mai 1821, sur

l'île anglaise de Sainte-Hélène. André Pons n'a pas accompagné

l'empereur dans son exil.

Par contre, il a côtoyé ce dernier de près et à plusieurs reprises.

Ce fils de la Venise languedocienne a tissé avec Napoléon 1er, une

relation complexe.

Des échanges dont la nature permet de découvrir qui était André Pons

et également d'en savoir un peu plus sur la de la personnalité de

l'Empereur.

Bouillabaisse

"Ce qui est intéressant avec Pons de l'Hérault, c'est qu'au

départ rien ne laissait envisager qu'il puisse un jour apprécier

Napoléon. Il a suffi qu'il le connaisse pour se mettre à l'aimer",

Gérald Mongin, responsable du Cercle napoléonien qui ajoute "qu'il

était, en sa qualité de Robespierriste convaincu, un opposant".

Avant de mettre

ses pas dans ceux de l'empereur, des 100 jours jusqu'à Waterloo, "le fils

d'aubergistes d'origine espagnole va faire un peu tous les métiers". Il

est mousse sur un navire de marine marchande avant d'adhérer aux idéaux

révolutionnaires et s'engager dans l'armée.

Les mines de fer de l'île d'Elbe

Pons de l'Hérault était Robespierriste. C'était aussi un républicain

fervent.

Il se retrouve en disgrâce à cause de son opposition au coup d'État du 18

brumaire.

En 1809, il part administrer les mines de fer de l'île d'Elbe qui

appartiennet à la Légion d'Honneur. Un poste obtenu grâce à l'amitié qu'il

entretient avec Lacépède, grand chancelier de la Légion d'honneur.

En bon administrateur, "ce grand serviteur de l'Etat", comme le

qualifie Gérald Mongin, président du Cercle Napoléon, redresse l'affaire

grâce à ses talents d'administrateur et "son sens du dialogue avec les

mineurs auprès desquels, il est très populaire".

On le retrouve en 1790. Il est officier de marine. C'est au siège de Toulon

en 1793 qu'il fait la rencontre du jeune Bonaparte. Dans la foulée de la fin

des combats, il l'invite à déguster sa première bouillabaisse. Une anecdote

qui a de l'importance.

"Nommé préfet

des côtes maritimes par le général Dugommier, André Pons invite Bonaparte

pour partager une bouillabaisse en janvier 1794 à Bandol", raconte

Gérald Mongin qui ajoute que ce dernier a dit : "C'est mon premier repas

de général".

Bouillabaisse à nouveau quand Napoléon débarque sur l'île d'Elbe, le 5 mai

1814.

L'aventure des 100 jours

"Pons est déjà sur place à ce moment-là. Il administre les mines de fer

qui appartiennent à la Légion d'honneur. Napoléon le fait appeler en milieu

de nuit et s'invite chez lui pour manger à nouveau une bouillabaisse",

explique le responsable du Cercle napoléonien qui explique qu'entre "ce

vrai républicain et l'empereur, les rapports vont tout d'abord se tendre

pour finir par se normaliser. À tel point que Napoléon devient un peu

familier avec Pons".

Pour lui avoir tenu tête avec raison et honnêteté, Napoléon apprécie le

courage et la droiture du Sétois. La séduction proverbiale de l'empereur

opère, tant et si bien que Pons de l'Hérault participe à l'aventure des 100

jours. Napoléon se remémorant la préparation de cette épopée à la fin de son

exil a dit : "Il n'y a que Pons qui sache bien ces choses-là , ni

Bertrand ni Drouot n'étaient dans le secret de mon retour".

Une marque de

confiance qui en dit long sur la confiance que prêtait Napoléon à ce Sétois

qui demanda à accompagner l'Empereur à Sainte-Hélène, mais dont le vœu ne

fut pas exaucé.

Pour Gérald Mongin, la fidélité de Pons s'explique par le fait que "Napoléon

n'était pas celui que l'on imaginait avant de le connaître. Il écoutait si

on était capable de faire valoir des arguments intéressants".

Ce fut le cas du

Sétois André Pons, décédé le 3 mars 1853.

.

Sète : au temps où la fontaine de la place de la mairie servait de "poubelle

communale"

.

.

.

Suite de notre série tirée du livre "Faits divers à Cette, volume 2", de

Christian Lagarde (éd. Flam), à paraître le 5 décembre.

Il faut d'emblée préciser que cet article, tiré de la presse locale en

juin 1921, est fortement teinté d'ironie...

"La ville de Cette est, sans contredit, digne d'être classée au premier

rang des villes où se réalisent les conceptions les plus originales.

Elle possède déjà une œuvre dont le caractère utilitaire ne saurait être

nié avec le célèbre "hangar à saucisse".

Cet ouvrage abandonné avait pour objet de fournir du bois de

chauffage, voire des matériaux de construction, à ceux qui voulaient bien se

donner la peine d'aller les prendre.

Aujourd'hui, quelques mots peuvent être dits concernant une nouvelle

création dont l'utilité ne saurait être non plus mise en doute.

Il s'agit de la "poubelle communale" installée, depuis déjà

longtemps, au cœur même de la ville sur la place de la mairie.

De forme octogonale, elle était surmontée d'une statue.

Des pieds de celle-ci l'eau d'Issanka, lorsque la sécheresse ne

sévissait pas, tombait en petites cascades dans ladite poubelle qui prenait

alors une vague allure de bassin.

Là-dedans, venaient se donner rendez-vous de vieux bidons, des chapeaux

fatigués, des souliers usés jusqu'à la corde, des bouteilles endommagées,

des ressorts de sommiers et autres fils de fer qui, un beau jour, avaient

éprouvé un irrésistible penchant pour la vie aquatique.

Dans le but de satisfaire cette envie, tous ces objets n'avaient pas

hésité à quitter leur coin monotone pour la perspective alléchante d'un

séjour au sein de cette immense baignoire à ciel ouvert dont le fond était

pourtant recouvert d'une couche de vase noirâtre, putride et nauséabonde.

Lorsqu'un Cettois voulait se débarrasser d'un objet inutile, comme un

seau hors d'usage, le cadavre d'un chat, une vieille redingote…, il n'avait

pas besoin d'aller chercher, comme on dit, « midi à quatorze heures ». Le

vaste récipient était là qui recevait avec une touchante indifférence les

objets les plus hétéroclites.

Quand il était plein, ou à peu près, l'administration municipale en

faisait effectuer le nettoyage. Des ouvriers arrivaient avec des pelles et

des tombereaux.

Tous les matériaux étaient enlevés, l'eau putride et verdâtre était

remplacée par de l'eau claire et limpide.

Les poissons rouges qui flottaient le ventre à l'air étaient enlevés.

Bref, la poubelle était consciencieusement nettoyée.

Il ne restait plus qu'à la remplir de nouveau et à introduire des

alevins tout frétillants.

Inutile de dire que cet état de choses ne durait pas très longtemps..."

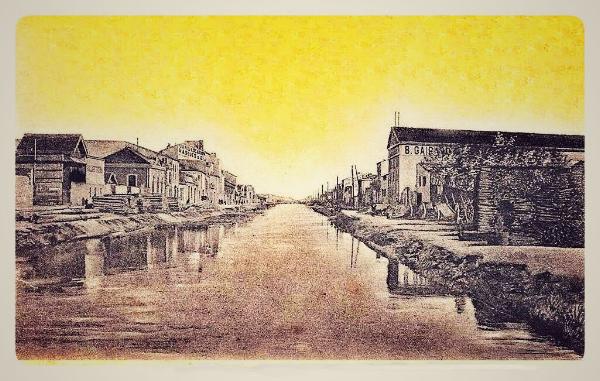

Faits divers d'autrefois à Sète : des poissons ivres !

.

.

.

Suite de notre série tirée du livre "Faits divers à Cette, volume 2" de

Christian Lagarde (éd. Flam), à paraître le 5 décembre.

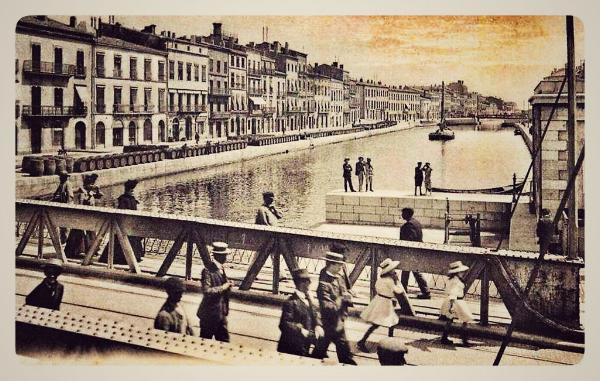

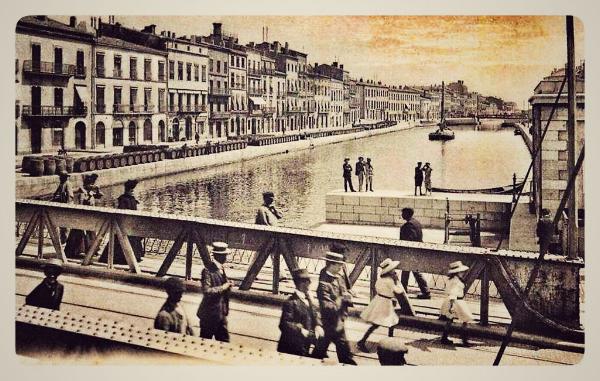

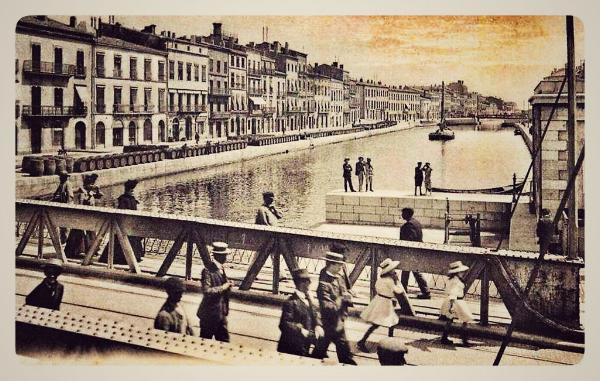

Le 5 septembre 1911, un spectacle plutôt original s'offrit aux riverains

du quai des Moulins.

De nombreux bancs de poissons évoluaient à la surface du canal en

décrivant des courbes extraordinaires ou paraissant en proie à un

malaise inexplicable.

Les uns nageaient à reculons, d'autres montraient leur ventre blanc à la

surface et exécutaient de multiples cabrioles.

Le plus grand nombre semblait atteint de paralysie. Ce fut du moins ce

que déclara un témoin oculaire.

Comprenant qu'il se passait, parmi la gent poissonnière, un événement

anormal, certains spectateurs eurent l'idée de se pencher au bord du

canal pour essayer de capturer ces poissons extravagants.

Ils y réussirent sans peine car les hôtes de l'onde semblaient s'offrir

d'eux-mêmes.

Jamais pêche ne fut si facile ni si abondante !

Mais, que s'était-il donc passé dans le tranquille domaine des naïades ?

Par ces temps caniculaires, les poissons avaient-ils attrapé un coup de

soleil ? La cause de ce phénomène ne se fit pas attendre.

Bien qu'originale, l'explication était, somme toute, très simple.

En effet, on apprit bientôt que la veille une grande quantité de vins

avait été jetée au canal par un négociant riverain.

C'était le service de vérification des douanes qui avait fait verser le

contenu de cent fûts de vin reconnu avarié et impropre à la

consommation.

Ces cent fûts représentaient une quantité de six cents hectolitres

environ.

En se basant sur le prix de vente de trente-deux francs l'hecto, c'est

donc une valeur approximative de vingt mille francs qui partit ainsi au

canal pour le plus grand bonheur des poissons.

Ces poissons avaient donc absorbé du vin avec l'eau et s'étaient tout

simplement alcoolisés.

De là, leurs mouvements insolites qui avaient intrigué tout le quartier.

Il n'y a qu'à Cette que l'on voit ça !

Embauches et débauche

Une affaire de moeurs impliquant deux Cettois, Auguste E., 24 ans,

portefaix, et Antoine L., 37 ans, limonadier, fut jugée le 1er juin

1912.

Ils furent condamnés le premier à trois mois de prison et le second à

quinze jours pour embauche de mineures à la débauche.

De plus, le premier avait menacé de mort et frappé à coups de poing la

jeune Euphrasie, mineure de 21 ans.

Lors de la même session, le dénommé Felioa M., 44 ans, a été condamné à

quatre mois de prison.

Il avait ramené une jeune fille d'Espagne pour soi-disant lui trouver du

travail, la livrant à la prostitution.

Elle n'avait en réalité que 16 ans et non 23 comme le prétendait M.

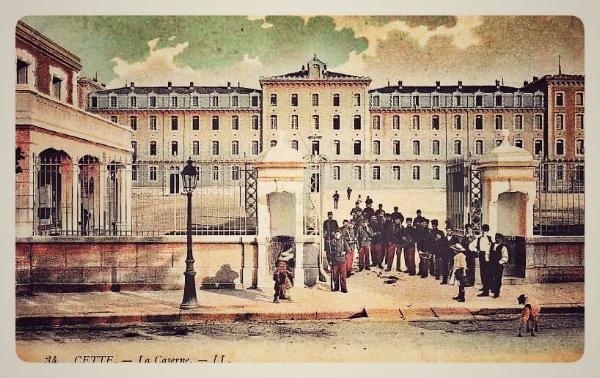

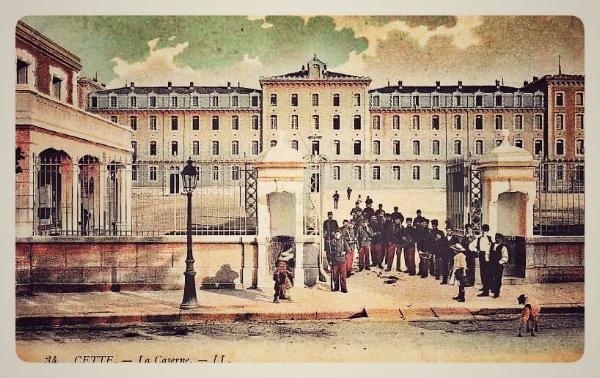

Faits divers d'autrefois à Sète : une "fauvette" en correctionnelle, en 1903

.

.

.

Suite de notre série tirée du livre "Faits divers à Cette, volume 2" de

Christian Lagarde, à paraître le 5 décembre.

Décembre 1903. Eugénie Robinet dite « Marthe la Fauvette », était

une fille de mœurs légères. Elle avait 47 ans et était originaire du

Rhône.

Cette dame était loin de ressembler, par son ramage, à l'oiseau charmant

qu'elle avait pris pour emblème et qui désignait, dans le milieu de la

prostitution, des jeunes filles vierges.

Mais comment avait-elle pu se retrouver au tribunal correctionnel de

Montpellier et pour quels faits ?

Elle était la bonne amie, paraît-il, d'un militaire du 24e Colonial en

garnison à Cette.

Dernièrement, apprenant que ce beau militaire venait d'être puni d'une

peine de prison, elle se présenta à la caserne.

Elle demanda à le voir.

Malheureusement pour elle, le sous-officier de service au poste, se

basant sur le fait que le règlement interdisait de laisser entrer dans

le quartier les femmes d'allure louche, jugea, au parler vulgaire de «

Marthe la Fauvette », qu'elle était dans la catégorie de ces femmes en

question.

Il ne put donc accéder à sa demande.

Cela ne fit pas, on s'en serait douté, l'affaire d'Eugénie Robinet.

Au lieu du chant mélodieux de l'oiseau pris en référence, elle se mit à

invectiver le sous-officier dans des termes tellement grossiers que la

décence empêche de les citer.

À tel point qu'un second gradé, passant par là, dut intervenir pour

la mettre à la porte.

En réponse, il eut sa part dans la distribution d'injures prodiguées par

la femme galante.

Devant cet incessant scandale, l'adjudant de semaine, n'hésita pas à la

faire appréhender, non sans mal.

Ce fut pour cet exploit que, le mardi 1er décembre, le tribunal

correctionnel, sans pitié pour le nom poétique de la fille soumise et

considérant qu'elle avait subi autrefois une condamnation à cent francs

d'amende pour coups et blessures, lui offrit, en sa qualité d'oiseau

rare, un hébergement de vingt jours dans une sympathique volière située

à la maison d'arrêt de Montpellier.

Le danger des armes

Le 19 janvier 1897, vers 17 h 30, une forte détonation se fit entendre

dans la Grand'Rue, près de la pharmacie Slizewicz.

Aussitôt, un rassemblement se forma devant le magasin de M. Thomas,

horloger, dont la vitre était percée d'un trou.

On pensa à un attentat. Mais ce n'était qu'un accident.

M. Thomas nettoyait un revolver qu'il ne croyait pas chargé lorsqu'un

coup partit.

La balle, traversant un carreau de la devanture ainsi que la rue, alla

briser une vitre du labo de la pharmacie, en face, et pénétra dans les

bureaux en frôlant le bras d'un employé accoudé à la table où écrivait

M. Slizewicz.

Ils n'eurent pas de mal, mais la peur de leur vie.

Faits divers d'autrefois à Sète : un jeune capitaine

courageux, en 1898

.

.

Suite de notre série tirée du livre "Faits divers à Cette, volume 2", de

Christian Lagarde (Flam), qui paraîtra le 5 décembre et sera en vente

dans les librairies et maisons de la presse, ainsi qu’à Auchan.

Juin 1898. La violente tempête de mistral qui a sévi ces derniers jours

sur nos côtes a failli coûter la vie à trois de nos braves pêcheurs.

Mercredi 15 juin, le bateau "Océan" prit la mer pour se livrer à la

pêche aux thons. Il était monté par les jeunes Belluc, Brié et Landes,

âgés de 18 à 19 ans.

Durant la nuit suivante, le vent du nord se mit à souffler en rafales.

Petit à petit, la tempête se déchaîna. Soudain, un coup de mer plus

violent que les autres fit rompre les filets qui, on le sait,

garantissaient le bateau contre la violence des lames et lui servaient

de lest.

La pauvre coque de noix, poussée vers le large, s'en alla à la dérive.

De minuit à neuf heures du matin, les trois jeunes hommes, qui la

montaient, étaient menacés à chaque instant d'être engloutis par les

flots.

Ils vécurent des heures interminables d'épouvantable détresse.

Seul, le jeune pêcheur Isidore Belluc, brave parmi les braves et dont la

vaillante conduite fut démontrée lors du naufrage du "Lombard" en

janvier dernier, luttait contre les éléments déchaînés en capitaine

courageux, cramponné sur le pont, fidèle au poste, rejetant à chaque

instant par-dessus bord l'eau de mer qui menaçait de faire couler

l'embarcation.

Enfin, une silhouette apparut dans le lointain. C'était le salut !

Aussitôt, notre vaillant matelot hissa le pavillon rouge, suprême appel

des derniers espoirs.

Mais hélas, ce vapeur, "La Désirade", continua sa marche. Les naufragés

hurlèrent leur désespoir à la face du ciel.

Soudain miracle, le navire lointain, ayant finalement aperçu les signaux

de détresse, changea de cap, filant en toute hâte vers les naufragés.

Sauvés ! Ils étaient sauvés ! Peu de temps après, le vapeur recueillait

à son bord, après deux jours d'errance, les trois jeunes pêcheurs plutôt

morts que vifs.

La mer ne tarda pas à ensevelir le bateau de pêche abandonné à lui-même.

On était à vingt-cinq milles en mer.

Arrivés à bon port, les trois naufragés ne tardèrent pas à aller

rejoindre à Cette leurs familles, sans nouvelles d'eux depuis plusieurs

jours.

Une pauvre veuve désespérée

Lundi 17 mai 1897, vers 8 h, une veuve, marchande de charbon demeurant à

la Grand'Rue, loin d'être prospère, tenta de s'asphyxier chez elle.

Les voisins sentant une forte odeur d'acide carbonique allèrent prévenir

la police, qui trouva la maheureuse allongée sur son lit, respirant à

peine.

Le Dr Peyrussan lui prodigua des soins et la ramena à la vie. La veuve

déclara qu'elle devait 50 francs pour ses impositions. Son mobilier

était sur le point d'être saisi.

C'est ce qui lui inspira sa funeste résolution.

Pourquoi donc le fisc se montre-t-il si rigoureux envers les pauvres

gens ?

Faits divers d'autrefois à Sète : une arrestation

théâtrale en 1896

.

.

.

Deuxième volet de morceaux choisis du livre "Faits divers à Cette,

volume 2" de Christian Lagarde (Flam), qui paraîtra le 5 décembre.

Aujourd’hui : une "arrestation théâtrale", en juin 1896.

Mercredi 17 juin à onze heures et demie, l'agent de police Combes, en

tournée dans la rue du Jeu-de-Mail (NDLR : devenue rue Jean-Jaurès),

aperçut un jeune homme d'une vingtaine d'années qui gesticulait et

criait très fort.

Il était en train d'insulter une dame parce que celle-ci lui refusait

l'aumône.

L'agent invita le jeune mendiant à le suivre au poste de police.

Celui-ci ayant refusé de marcher, l'agent voulut l'appréhender. Mais il

reçut en même temps un formidable coup de poing dans le visage.

Les deux hommes se prirent au collet et roulèrent dans la poussière.

De courageux citoyens, témoins de la brutalité du vagabond, prirent le

parti de la police.

Ce qui était d'ailleurs très rare !

Ils aidèrent donc l'agent à se rendre maître du forcené.

Au cours de la lutte, l'homme perdit la corde qui retenait ses pantalons aux

reins.

On le vit aussitôt, par un mouvement naturel, porter ses mains aux poches de

son falzar, afin de le retenir.

- Prenez garde, dit un témoin à l'agent, il va sortir un couteau !

Craignant un mauvais coup, l'agent de police saisit le bras droit du

mendiant afin de détourner toute tentative criminelle.

Tout à coup - oh incroyable spectacle ! - le pantalon de toile… tomba.

Heureusement et contrairement à ce qui se passait au théâtre, on ne vit pas

le magnifique tableau du lever de rideau !

Le chemineau s'enfuit à la vitesse de ses jambes de vingt ans.

Se tenant les brailles d'une main, il fut poursuivi par le pandore à travers

toute la ville.

Celui-ci appela à la rescousse, à grands coups de sifflet, d'autres

policiers.

Après une nouvelle lutte au corps à corps, on réussit à lui passer les

menottes aux poignets. On le coffra solidement et on le mena à la geôle.

Ce jeune homme, nommé Charles Laroche, était natif de Montpellier. Il

prétendait être chiffonnier de son état, sans autre domicile assuré que

celui de la prison.

Il avait déjà subi six condamnations et il était recherché sous

l'inculpation de vol commis récemment à Montpellier.

Un drôle de locataire

Le 16 février 1886 se déroula devant la justice de paix un procès qui égaya

fort les personnes présentes.

Un locataire, qui avait quitté son logement sans prévenir au préalable son

propriétaire, fut condamné à payer le loyer jusqu'à la fin du mois.

Il eut alors l'idée singulière de faire occuper l'appartement par ... un

âne.

Il en résulta un nouveau procès du propriétaire. Pas à l'âne, bien entendu,

mais à celui qui l'avait installé dans le logement.

L'huissier en profita pour faire un peu de fantaisie. Et c'est ainsi qu'à la

lecture de sa citation, l'auditoire croula sous les fous rires.

Faits divers d'autrefois à Sète : vacances tragiques au Kursaal en 1893.

.

.

Nous débutons aujourd'hui une série tirée du livre "Faits divers à

Cette, volume 2" de Christian Lagarde, qui paraîtra le 5 décembre et

sera en vente dans les librairies et maisons de la presse, ainsi qu'à

Auchan.

Une compilation de petits et grands événements survenus à la fin du XIXe

et au début du XXe siècle, quand Sète s'appelait Cette.

Une famille venue se baigner...

"Un terrible malheur mit en émoi, le mardi 1er août, les baigneurs

de la plage du Kursaal d'abord et toute la population cettoise ensuite.

Une famille de Bordeaux était arrivée dans la matinée pour prendre des

bains de mer.

Une des deux filles, âgée de dix-neuf ans, qui savait très bien nager,

s'aventura un peu trop loin du bord. Au bout de quelques instants, sa

sœur s'aperçut qu'elle faisait des efforts inouïs pour résister au

courant qui l'entraînait.

Elle s'empressa de venir au bord pour appeler des secours.

L'embarcation, qui croisait le long de la plage, se dirigea aussitôt

vers la jeune fille. Elle était à bout de force et se maintenait à peine

sur l'eau.

On la hissa pratiquement inanimée dans la barque et on la transporta

immédiatement à l'établissement de plage Barillon.

Là, des soins les plus empressés lui furent prodigués. Mais, il fut

impossible de la réchauffer.

Quelques instants après, l'infortunée jeune fille rendit le dernier

soupir.

Il est inconcevable de dépeindre la douleur de cette famille, si

heureuse une heure auparavant.

La jeune noyée s'appelait Renée Cécile Marie Himène. Elle était née à

Nantes. Son père, capitaine au long cours, était commandant du vapeur «

Alphonse Conseil » qui faisait le service entre Cette, Bordeaux et

Rouen.

L'opinion publique exprima, suite à cette triste noyade, le vœu que,

pour éviter le retour de semblables malheurs, le canot de sauvetage se

devait de croiser le long de la plage à l'heure des bains, afin

d'indiquer aux baigneurs imprudents la limite qu'ils ne devaient pas

dépasser".

Endormi dans l'église Saint-Joseph (1893)

"Vendredi 9 juin, à 22 h, les habitants de la rue de l'Hôtel-de-Ville

(NDLR : devenue la rue Paul-Valéry) furent mis en émoi en entendant

sonner la cloche de l'église Saint-Joseph.

M. Coulons, le sacristain, muni des clés, se transporta sur les lieux,

suivi d'une foule imposante.

Il ouvrit la porte de l'église. Un monsieur en sortit. Il s'était

endormi dans l'église.

En se réveillant, il fut bien surpris de se retrouver seul. La porte

étant fermée, il chercha aussitôt un moyen de s'en sortir.

Il eut l'ingénieuse idée de sonner la cloche pour qu'on vienne lui

ouvrir".

Sète : quelques "bonnes" histoires de faits divers surgies du passé.

En avant-première, plusieurs récits du volume 2 de "Faits divers à Cette" de

Christian Lagarde, à lire prochainement dans l'édition Midi Libre de Sète

(elles seront aussi sur le site de l'Association dès leur parution).

Une arrestation théâtrale (juin 1896), des poissons alcoolos (septembre

1911), la poubelle communale (juin 1921), vacances tragiques au Kursaal

(août 1893), capitaine courageux (juin 1898), une fauvette en

correctionnelle (décembre 1903), la patronne du Grand Café sauvagement

agressée et volée (novembre 1913)...

Voici quelques-uns des récits relatés dans le volume 2 de "Faits divers à

Cette", compilés par Christian Lagarde.

En avant-première, en attendant la sortie de ce livre, l'auteur a bien voulu

en dévoiler de "bonnes feuilles" pour les lecteurs de l'édition Midi Libre

de Sète.

À lire du 23 au 27 novembre

Nous les publierons dans le courant de la semaine du 23 au 27 novembre.

Ainsi que plusieurs "brèves", souvent savoureuses, comme celles-ci, datant

de 1912 et 1913 :

"Un procès-verbal fut dressé le 1er octobre au jeune Clément Marcel, treize

ans, surpris en train de jeter de la poudre à éternuer dans la salle du

cinéma Pathé, quai de Bosc".

"Le lundi 30 juin, un procès-verbal fut dressé à Di Rosa Michel, vingt ans,

habitant rue Garenne, pour avoir soustrait des poissons dans le bassin de la

place de la mairie, au moment où des ouvriers nettoyaient ledit bassin".

Sète : le mémorable "Wild West Show" de Buffalo Bill en

1905

À l'occasion des élections américaines, retour sur les événements et liens

historiques entre Sète et les Etats-Unis.

.

.

.

Le 19 mai 1905, "Le Journal de Cette" annonce la nouvelle : "Une

correspondance qui nous arrive de Paris informe de l'arrivée à Cette (NDLR :

ainsi que s'écrivait Sète avant 1928) dans le courant de l'été de

l'intéressante exhibition de Buffalo Bill's qui fait en ce moment courir

tout Paris".

C'est finalement au mois d'octobre suivant que le "Buffalo Bill's Wild West

Show" s'installera sur le terrain militaire du champ de manœuvres,

aujourd'hui disparu, qui était situé aux Métairies.

Énorme convoi

Figure mythique de la Conquête de l'Ouest américain, William Frederick Cody,

alias Buffalo Bill (1846-1917) était alors une véritable légende vivante.

De son parcours trépidant de chasseur de bisons, il créa un immense

spectacle en plein air qui, à partir de 1883, draina dix millions

d'Américains et Canadiens puis s'exporta en Europe.

Sa seconde tournée du "Vieux Continent", étalée entre 1902 et 1906, fait

halte dans le Sud de la France. Et donc à Cette.

Florence Malachane avait fait le récit de cette épique étape dans un numéro

du bulletin de la SEHSSR (Société d'études historiques et scientifiques de

Sète et sa région).

"L'organisation était parfaitement rodée, la logistique impressionnante :

pas moins de trois trains spéciaux d'une longueur respective de 295 à 345

mètres étaient nécessaires pour transporter 800 hommes, 500 chevaux, 1 200

pieux, 4 000 mâts, 30 000 mètres de cordages, 23 000 mètres carrés de

toiles, 8 000 sièges, 10 000 pièces de bois...

D'innombrables affiches, immenses et flamboyantes, avaient fleuri en ville

pour annoncer l'événement. Les employés du show proposaient également des

cartes postales en guise de souvenir. Le maire, Jean Joseph Molle, avait

pris un arrêté pour prévenir la vente de billets illicites.

Une partie de la recette était destinée à être versée "au profit des

nécessiteux".

24 numéros

À deux heures de l'après-midi, selon un rituel immuable, la première des

deux représentations de la journée commence.

"Tout en prestance, Buffalo Bill en personne, coiffé de son Stetson et vêtu

d'une veste de peau aux manches frangées, se présente sur sa monture blanche

(...)

En tout, 24 numéros vont alors se succéder à un rythme endiablé : exercices

de tir, manœuvres de cavalerie, scènes de bataille ou d'attaques de

diligences reconstituées... sur un fond de grandes toiles peintes

représentant des montagnes, forêts, collines..."

Tout fut démonté en un temps record.

La nuit suivante, le convoi de Buffalo Bill s'ébranla pour rallier

Montpellier. Laissant environ 16 000 spectateurs sétois émerveillés...

.

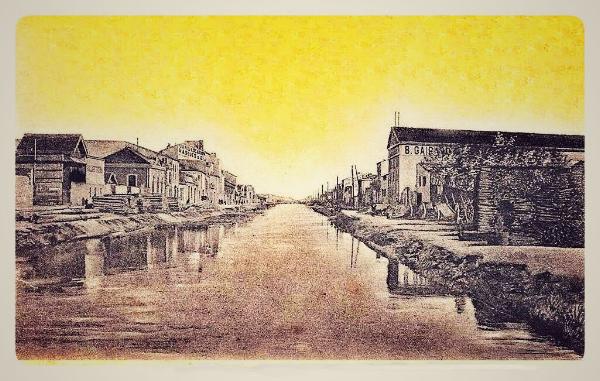

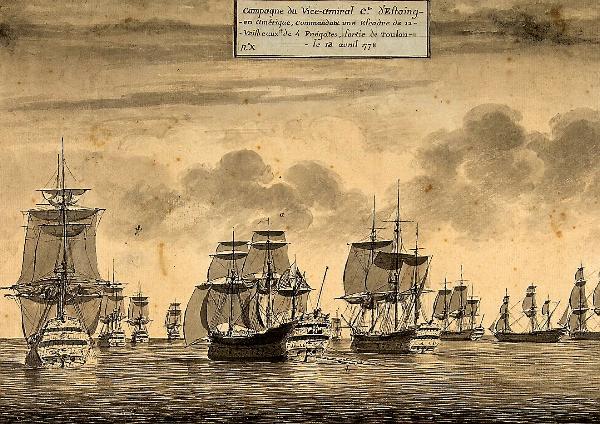

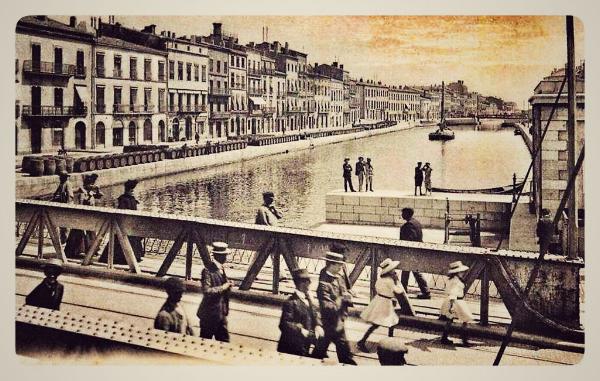

En 1778, 170 marins du bassin de Thau embarqués dans la

guerre d'indépendance américaine

À l'occasion de l'élection présidentielle, retour sur des événements et

liens historiques entre Sète et les Etats-Unis.

.Nous

sommes en 1778. En pleine guerre d'indépendance outre-Atlantique.

En France, le roi Louis XVI décide d'engager une grande partie de sa

flotte pour aller soutenir les insurgés.

Et c'est ainsi qu'environ 500 marins languedociens sont réquisitionnés

pour embarquer à Toulon, au sein de l'escadre commandée par d'Estaing.

.

.

Elle compte 25 bateaux, le navire amiral étant "Le Languedoc".

Enrôlés de force

Une gigantesque "levée" d'hommes, pêcheurs, rameurs ou simples promeneurs

sur barques, s'opère alors tout au long du littoral.

Un épisode méconnu que la journaliste Anne Auriol a retracé après avoir

démarré ses recherches à Gruissan.

Chiffres à l'appui. C'est ainsi que, pour le bassin de Thau, 97 hommes sont

pris à Agde, 59 à Sète, six à Mèze, trois à Bouzigues, deux à Marseillan, un

à Frontignan.

Le 13 avril 1778, un lundi, l'escadre quitte la rade de Toulon. Les marins,

dont la plupart sont peu vêtus, et même pieds nus, ne savent pas vers quelle

destination.

Elle ne leur sera dévoilée que quelques jours plus tard, en pleine mer. Que

certains, vivant au bord des étangs ou des rivières, découvraient...

La flotte française mettra un mois pour atteindre Gibraltar, et deux de plus

avant d'aborder les côtes de la Virginie.

La traversée est rude, entre manutritution, scorbut...

La première bataille navale, victorieuse, est livrée face au navire anglais

"Le Rose".

Selon Anne Auriol, "l'objectif est de remonter la côte pour canonner les

Anglais dans la baie du Delaware".

De nombreux morts

Fin juillet, l'escadre remonte vers Newport. Elle est accueillie à coups de

boulets.

Prenant le large, elle essuie une tempête qui vaudra au "Languedoc" de

perdre tous ses mâts.

Les navires français de l'escadre d'Estaing participeront aux batailles de

Savannah, Yorktown, Chesaspeake... Certains mettront ensuite le cap sur les

Antilles.

Nombre de marins enrôlés perdront la vie durant ces événements.

Anne Auriol a pu recenser une bonne partie de décès avérés, mais "le nombre

de tués ou de disparus est sans doute beaucoup plus élevé".

Ses travaux auront, en tout cas, permis de sauver de l'oubli ces matelots du

Sud de la France, et du bassin de Thau, engloutis dans la grande histoire,

celle de la naissance des Etats-Unis...

Site :

capmeroccitanie.fr

Sète : deux belles histoires de pêche de baleines qui

ont marqué le port

...

.

Retour sur les captures inattendues de rorquals, en 1870 et en 1904, au

large de Sète.

Apercevoir des cétacés au large de Sète, c'est plutôt rare.

La dernière fois, c'était mi-août. Des plaisanciers avaient filmé deux

rorquals, évaluant la taille du plus grand à 18 ou 19 m, et celle du

second à une quinzaine.

Mais ramener des baleines au port, c'est exceptionnel.

Cela s'est produit à au moins deux reprises par le passé. Il y a 150 ans

tout juste, fin août 1870, rapportait le "Journal de Cette", une baleine

s'était emprisonnée dans les filets d'un bateau de pêche, patron Pierre

Mozart.

L'animal avait été pris en charge par le bateau de son cousin, François

Sellier, du Grau-du-Roi, avec l'aide de deux remorqueurs.

1870 : 22 m de long, 36 tonnes

Selon le journal, la baleine avait "22 m de longueur, 14 m de

circonférence, 3,50 m de diamètre, pour un poids de 36 tonnes.

Sa tête faisait 4 m de long et autant de large, sa langue pesait 1 500

kilos. Sa gueule ouverte aurait pu contenir une trentaine d'hommes".

Un sacré morceau. À tel point que la grue d'un entrepreneur, M. Demay,

n'avait pu la hisser hors de l'eau. Si bien qu'elle fut enfermée dans le

bassin des docks avant d'être amenée à la plage.

Étant morte, elle fut dépecée par un équarrisseur, nommé Sache.

Ses ossements furent transportés dans les jardins de M. Demay. Que

sont-ils devenus ? On ne sait.

Mais celle qui fut pêchée trois décennies plus tard évoquera sans doute

des souvenirs à bien des Sétois(es).

Car son squelette, lui, fut longtemps exposé à l'extérieur de la station

zoologique de la Plagette.

1904 : un spécimen de 12,25 m

Ce 6 octobre 1904, le bateau garde-pêche "La Girelle", qui se trouve à

environ 4 milles au large, aperçoit des signaux de détresse.

Ils proviennent de "La Bécassine", qui était partie aux thons. Son

équipage avait voulu relever ses filets, mais sans y parvenir.

"La Girelle" et "La Bécassine" unissent leurs efforts et réussissent à

amener à la surface un "énorme poisson", reconnu sur-le-champ comme une

baleine. Déjà morte.

Grâce au treuil d'un vapeur espagnol, le cétacé est hissé sur le pont

d'une gabare. Prévenu, Louis Calvet, éminent scientifique sétois,

effectue un examen approfondi de la dépouille.

D'autre part, le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris,

dépêche l'un de ses employés "pour étudier sur place l'animal et

rapporter les parties susceptibles d'offrir quelque intérêt".

Par mesure de salubrité publique, la gabare portant le cétacé est

remorquée hors du port pour le dépeçage.

Commencé le 11 octobre à 5 h du matin, il ne sera terminé que le soir, à

21 h. Durant la journée, de nombreuses et précises observations

anatomiques sont réalisées.

Il s'agissait d'un rorqual, un Balaenoptera musculus, de la famille des

balaénoptérides, du groupe des Mysticètes, commun en Méditerranée.

C'était une jeune femelle d'une longueur totale de 12,25 m.

Qu'est-devenu le squelette de la station ?

Ses ossements furent donc ensuite exhibés dans l'enceinte de la station

de biologie marine de la Plagette. Et ce jusque dans les années 1970.

Des travaux d'extension furent alors effectués pour créer des bassins

d'aquaculture. Mais le squelette du rorqual disparut. Qu'en est-il

advenu ? Mystère, là aussi...

Dommage. Car songeons que s'il avait été conservé, et si, par exemple,

le grand requin blanc capturé en 1956 n'avait pas été acheté par le

musée zoologique de Lausanne pour y être naturalisé, Sète aurait

aujourd'hui de quoi offrir à ses habitants et ses visiteurs

d'historiques attractions.

De surcroît à l'intérieur d'un vrai, grand et beau musée dédié à son

riche patrimoine maritime...

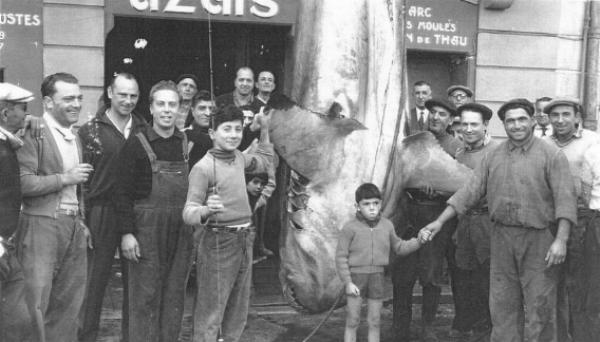

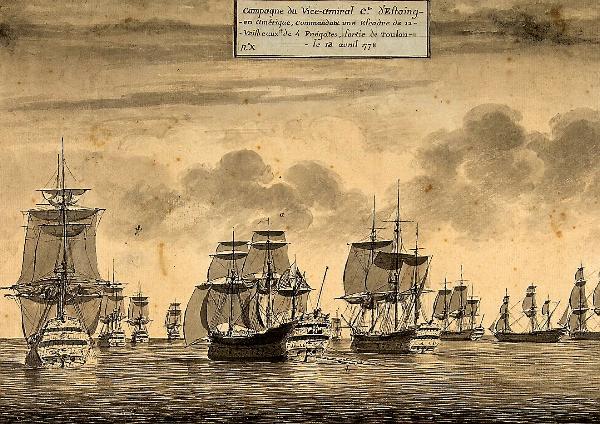

Sète : en 1956, la pêche miraculeuse du grand requin blanc

Premier volet de notre série sur cette prise historique de pêcheurs sétois,

dont le moulage est, depuis plus de 60 ans, la star du musée zoologique de

Lausanne (Suisse).

Ils partaient au thon, ou à la sardine. Ils sont rentrés avec... un grand

requin blanc !

L'un des plus massifs jamais rapportés dans un port, à l'échelle mondiale.

5,89 m de long, pour plus de deux tonnes...

Une pêche miraculeuse, dont le musée zoologique cantonal de Lausanne, en

Suisse, entretient la légende, à travers un moulage du phénomène, sa vedette

depuis plus de 60 ans.

Dans la nuit du 12 au 13 octobre 1956, le "Rosine-Raphaël" appareille.

À son bord, le patron : Antoine Ferrigno dit Nanou, et ses quatre hommes

d'équipage : Charles Priore et son fils René, Marcel Borozzi et Henri Gaeta.

Le chalutier, une grosse catalane motorisée, arpente les côtes, entre

Maguelone et Palavas. Le gangui, un filet dérivant de 800 m, est lancé.

5,89 m, 2 tonnes

Soudain, vers 7 h du matin, les matelots alertent Nanou. Une partie du filet

a "plongé" avec ses panneaux de liège.

Signe d'un accrochage inquiétant, qui fasse chavirer le bateau ou entraîne

la perte du filet ? Ou, au contraire, d'une grosse cargaison ?

Nanou demande à ses hommes de remonter le gangui, quoi qu'il en coûte.

"L'équipage, rapporte Midi Libre le lendemain, parvint à hisser la partie

manquante, à laquelle était accroché un énorme poisson".

Son apparition laisse pantois. Il ne s'agit pas là d'un requin-pèlerin, peau

bleue ou poisson-épée, "comme il n'était pas rare d'en capturer par hasard",

ainsi que l'indique Loulou Talano, figure des pêcheurs sétois.

Mais d'un énorme spécimen, femelle, de l'espèce reine des squales.

Il sera remorqué à Sète à couple, attaché par la queue.

La catalane tangue le long du trajet au gré des violents soubresauts de la

bête. Qui s'atténuent peu à peu.

À l'arrivée dans le port, elle a succombé.

Peut-être affaiblie par une récente naissance ? "Ce n'est pas à exclure",

indique Jean-Marc Groul, directeur du Seaquarium du Grau-du-Roi, et

spécialiste des requins en Méditerranée.

Suspendu par la queue

Le lendemain matin, des centaines de Sétois se précipitent sur le quai

Maximim-Licciardi pour admirer le spectacle.

Le "monstre" est suspendu par la queue, de haut en bas. Il a été hissé grâce

à un palan fixé à un mât et un tracteur devant les locaux de Georges Azaïs,

le plus important mareyeur sétois de l'époque, un visionnaire qui a

révolutionné et modernisé la pêche locale.

Loulou Talano était présent. "J'avais 14 ans et je venais de m'embarquer au

chalut. Quand je suis rentré, je suis allé voir le requin. Comme tout le

monde, j'étais impressionné".

Georges Azaïs demande à Francis Clément, le célèbre photographe sétois de

l'époque, d'immortaliser l'événement.

L'un de ses clichés est devenu un emblème de la conserverie de poissons

Azaïs-Polito.

"Georges est fier, en salopette, commente Véronique Britto, directrice

commerciale de l'entreprise familiale dont elle a narré l'histoire dans un

ouvrage. La queue de l'animal dépasse la rambarde du balcon au premier étage

alors que son nez touche le sol. On peut même apercevoir, au second étage,

Lisette, la femme de Georges..."

Personne alors ne se doute que ce grand requin blanc va connaître une

deuxième vie bien loin de Sète...

Prochain volet de notre série : mercredi 12 août.

Il y en aurait encore entre 300 et 500 en Méditerranée

Dans les années 1960, selon une étude réalisée au large d'Aigues-Mortes, 23

espèces de requins avaient été recensées.

Il en reste beaucoup moins aujourd'hui dans le Golfe du Lion.

Concernant le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), sa population

"endémique" est estimée aujourd'hui en Méditerranée entre 350 et 500

individus, selon Jean-Marc Groul, biologiste marin et directeur du

Seaquarium du Grau-du-Roi.

Il est très rare d'en retrouver près de nos côtes. La dernière fois qu'un

requin a été vu (et filmé) dans les eaux de Sète, le 30 avril, c'était un

"peau bleue" de près de 2,50 m

Sète : et le grand requin blanc partit pour Lausanne

La saga du requin second volet

Deuxième volet de notre série consacrée au phénomène pêché le 13 octobre

1956 par des Sétois.

En ce samedi 13 octobre 1956, une foule considérable est massée à

l'extrémité de la Marine.

Tout le monde portuaire, et pas seulement, veut admirer le spectacle. Voir

le grand requin blanc, une femelle, "un mangeur d'hommes", que viennent de

ramener dans leurs filets le patron Antoine Ferrigno et l'équipage du

"Rosine-Raphaël", revenant d'un trait au large de Palavas et Maguelone.

Le squale vient d'être livré au mareyeur Georges Azaïs.

C'est l'un des plus volumineux jamais pêchés en Méditerranée : 5,89 m de

long, pour plus de 2 tonnes !

Il a fallu le concours d'un tracteur et d'un palan pour le hisser, par la

queue, à la verticale.

Et vint le professeur Baer...

Mais que faire de ce "monstre" ? Ou plutôt de sa dépouille, puisqu'il a

succombé en tentant de se libérer des filets dans lesquels il était

entortillé ?

Et d'autant plus que, selon un rapport de J. Granier, l'un des plus grands

connaisseurs de la biodiversité de la Mer Méditerranée, la chair du

"Carcharodon carcharias" (son nom scientifique) est censée ne pas être

comestible ?

C'est là qu'entre en scène une sommité de l'université de Neuchâtel, en

Suisse : Jean-Georges Baer.

Un biologiste. Il se trouve à Sète ce jour-là. La presse de l'époque

rapporte qu'il était venu notamment rencontrer son ami Louis Euzet,

parasitologue, et grand monsieur de la station de biologie marine de la

Plagette.

Le jour même, après avoir découvert "la bête", le professeur Baer téléphone

à Jacques de Beaumont, directeur du musée cantonal de zoologie de Lausanne,

qui abrite notamment une belle collection d'espèces de vertébrés

naturalisés.

"Après quelque hésitation, écrira plus tard le directeur dans son rapport

annuel, le musée a décidé de l'acquérir".

"C'est un requin de Sète, traite-le bien !"

L'affaire est conclue avec Georges Azaïs pour 50 000 anciens francs.

L'équivalent d'un peu plus de 1 000 euros aujourd'hui.

"Le tout pour l'équipage, souligne Véronique Britto, directrice commerciale

de la conserverie Azaïs-Polito. Georges n'a pas pris un centime. Il en sera

même de sa poche".

Le mareyeur prend à sa charge toute la préparation nécessaire au voyage. Le

concours d'une vingtaine d'hommes est nécessaire. Il faut aller vite pour

éviter une décomposition trop rapide. D'abord dépecer le squale. Dans son

estomac, on trouve... deux dauphins de près de deux mètres chacun, avalés

sans doute la veille au large ! Et son foie ne pèse pas moins de... 360 kg.

Durant 24 heures, les hommes se relaient pour le recouvrir de glace. Le

lendemain, dimanche 24, le port dépêche une grue pour hisser le requin sur

un camion jusqu'à la gare de Montpellier.

Au moment du départ, Georges Azaïs dira au professeur Baer : "Souviens-toi

que c'est un requin de Sète, alors traite le bien !".

Un vœu qui sera pleinement exaucé sur les bords du Lac Léman...

Quand Sète était "le port de la Suisse"

La présence à Sète, en ce mois d'octobre 1956, du professeur Baer, de

l'université de Neuchâtel, n'est pas le fruit du hasard. Des liens étroits

et de longue date (depuis le début du XVIIIe) unissent en effet l'île

singulière à la confédération helvétique.

A la fin du XIXe, plusieurs armateurs et négociants helvètes s'étaient

implantés ici. Sète ne fut-elle pas même "le port de la Suisse" durant le

Première guerre mondiale, en particulier pour le commerce du vin entre

l'Europe du Sud et l'Europe dui nord ?

Parmi ces industriels, citons Félix Schenk, passionné de football et de

voile.

Mercredi prochain, troisième volet de notre série : la reconstitution du

requin à Lausanne.

Sète : comment le grand requin blanc fut transporté et naturalisé à Lausanne

Troisième volet de notre série hebdomadaire sur ce géant des mers

capturé par des pêcheurs sétois le 13 octobre 1956.

En ce lundi 15 octobre 1956, un convoi s'ébranle de la gare SNCF de

Montpellier.

À bord, un "passager" exceptionnel : le grand requin blanc capturé 48 heures

plus tôt, au large de Maguelone et Palavas, par l'équipage sétois du

"Rosine-Raphaël". C'est un "Carcarodon Carcharias", l'un des plus grands du

genre jamais pêchés en Méditerranée.

Ses proportions sont gigantesques : 5,89 m de long, 4 m de circonférence,

pour plus de deux tonnes...

La bête, une femelle, avait cessé de vivre quand le chalutier est rentré au

port.

Exhibée devant les locaux du mareyeur Georges Azaïs, elle avait attiré

l'attention d'un biologiste suisse qui se trouvait à Sète ce jour-là. Il

avait alors contacté Jacques de Beaumont, directeur de musée zoologique de

Lausanne, qui avait décidé d'acquérir cette prise historique, pour en

réaliser un moulage et l'exposer.

En wagon frigorifique

Dépecé le samedi dans l'après-midi - on avait retrouvé deux dauphins et

des pattes de vache dans sa panse ! -, c'est dans un wagon frigorifique,

recouvert en permanence de centaines de kilos de glace, que le grand requin

blanc fait le voyage jusqu'à Lausanne, via Lyon et Genève.

À son arrivée sur la rive nord du lac Léman, assez abîmé, il est aussitôt

dirigé vers les abattoirs Malley pour y être méticuleusement mesuré,

photographié, dessiné, avant d'être découpé.

C'est un taxidermiste chevronné, Eugène Küttel, qui est chargé de

reconstituer l'animal grandeur nature.

La quasi-totalité de la dépouille sera jetée. Seuls sont conservés les

ailerons, la mâchoire et une partie de la queue.

Un an et demi de travail

Il faudra un an et demi à Eugène Küttel et son équipe pour achever la

naturalisation.

Elle se déroule dans un atelier spécialement aménagé à l'intérieur même du

musée zoologique, qui se trouve au palais Rumine, dans le centre-ville

lausannois.

Leur travail est financé par le musée ainsi qu'un fonds privé, Tosizzia.

Les préparateurs construisent une armature métallique constituée de

plusieurs arceaux, qu'ils recouvrent ensuite d'un moulage en plâtre.

Une attention particulière est portée aux teintes de la peau, différentes

selon les espèces.

Présenté le 28 mai 1958

Le "monstre marin" est présenté pour la première fois le mercredi 28 mai

1958.

"Un mangeur d'hommes au musée", titre un journal local.

La réplique mesure 6 cm de moins - 5,83 exactement - que l'original, mais

qu'importe. Jacques de Beaumont a convié un aréopage de personnalités

suisses à venir découvrir le résultat de ce "clonage" artisanal très

réaliste, donc très réussi.

C'est alors, et ce l'était toujours en 2003 selon un rapport scientifique,

"le plus grand requin blanc au monde directement moulé à partir d'un

individu entier". "Il enrichit heureusement les collections vaudoises et

obtiendra certainement un grand succès de curiosité", pronostique "La

Feuille d'avis de Lausanne".

Qui ne croyait pas si bien dire.

Depuis 62 ans, le grand requin blanc "de Sète", comme on le verra dans le

quatrième et

dernier volet de notre série, est la star incontestée du musée suisse.

Sète : le grand requin blanc, star du musée de zoologie de Lausanne

.

.

.

Quatrième et dernier volet de notre série consacrée au phénomène pêché le 13

octobre 1956 par un chalutier sétois, le "Rosine-Raphaël", et qui, depuis,

coule des jours paisibles sur la rive nord du lac Léman...

Il est là, tranquille, immobile, à 1,60 m du sol, semblant flotter dans la

vaste galerie située au dernier étage du palais Rumine, aux côtés d'un morse

et d'une tortue-luth venue de La Rochelle.

Il a diminué de 6 cm - 5,83 m au lieu de 5,89 m à l'origine - mais ses

dimensions en imposent toujours.

Sans qu'il dégage d'agressivité, au contraire. On ne peut pas dire, à

proprement parler, qu'il "fasse peur".

Sa gueule dessine même un vague sourire, un peu benêt.

"On l'appelle ici "Jimmy les dents blanches" !", glisse Olivier Glaizot,

conservateur du musée cantonal de zoologie de Lausanne, spécialiste des

vertébrés. C'est un peu, à la fois, notre mascotte et notre star. Il fait

partie de l'identité du musée".

62 ans après

Ainsi le grand requin blanc pêché le 13 octobre 1956 au large de Palavas par

le patron (Nanou Ferrigno) et l'équipage d'une barque sétoise motorisée (le

"Rosine-Raphaël") coule-t-il des jours paisibles au bord du lac Léman.

Depuis soixante-deux ans, sa réplique, très fidèle à l'original, est une

figure familière de Lausanne, du canton de Vaud, et même de toute la Suisse.

"On est tous venus au moins une fois voir "le" requin !", confirme Jennifer,

jeune Lausannoise, rencontrée sur place alors qu'elle accompagnait une de

ses amies et ses deux enfants.

On compte d'ailleurs une grande majorité de scolaires parmi les quelque 40

000 visiteurs que reçoit le musée chaque année.

"Il sert parfois pour des ateliers de moulage de dents", indique le

directeur.

Un visiteur indélicat en a d'ailleurs chapardé quelques-unes voici quelques

années...

Poissons d'avril

Au musée de Lausanne, on ne manque pas d'humour.

Le squale a ainsi fait l'objet de "poissons d'avril" relayés avec la

complicité de la presse locale.

Un jour, via une photo-montage, à la "Une", on découvrait qu'il s'était

volatilisé. Il avait été volé ! "Des Lausannois disaient ensuite l'avoir

aperçu dans le lac Léman ! Une petite fille, en voyant la photo, nous avait

appelés, en pleurs"...

Une autre fois, une photo montrait le (faux) bras du gardien du musée

dépassant de son museau... Il l'avait tout simplement dévoré !

La légende Spielberg

Restauré en 2005, régulièrement entretenu, le "grand requin blanc de Sète"

est aussi au cœur d'un mystère : aurait-il servi de modèle pour "Les Dents

de la Mer", le mythique opus de Steven Spielberg, sorti en 1975 ?

Dans les archives du musée de Lausanne, on ne trouve aucune trace d'un

quelconque passage auparavant d'une équipe du premier grand blockbuster de

l'histoire du cinéma.

"Je pense que cela relève de la légende", assure pour sa part Alessandro de

Maddalena, l'un des plus grands spécialistes mondiaux des requins, et en

particulier du grand requin blanc, auteur d'un ouvrage de référence sur ses

observations et captures le long des côtes françaises (Turtle Prod

éditions), qui mériterait d'être réédité.

Pour en avoir le cœur net, peut-être faudrait-il réussir à déchiffrer le

rictus immuable de "Jimmy les dents blanches"...

Remerciements aux archives municipales, à Corinne Azaïs, Véronique Britto

(conserverie Azaïs-Polito), Loulou Talano, Alessandro de Maddalena, Olivier

Glaizot et au musée de zoologie de Lausanne.

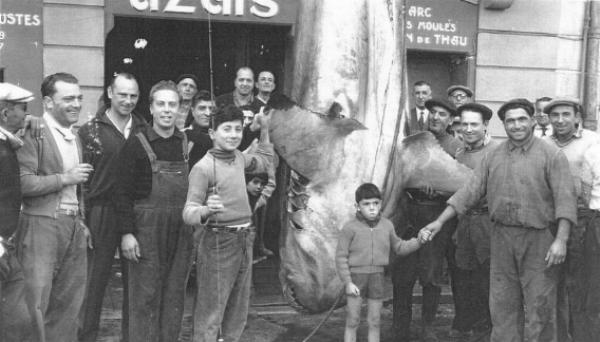

Sète : la pêche miraculeuse du 9 janvier 1991

35 ans après la prise historique du 13 octobre 1956, un autre grand requin

blanc avait été capturé, par le "Jean-Licciardi".

Et il était encore plus long que le premier !

Attention : à Sète, un grand requin blanc peut en cacher un autre....

Nous avons narré durant le mois d'août la saga du grand requin blanc (5,89

m, 2 tonnes) pris dans les filets du "Rosine-Raphaël" au large de Maguelone

le 13 octobre 1956.

Son moulage en plâtre est, depuis plus de soixante ans, la star du musée de

zoologie de Lausanne (Suisse) qui en avait fait l'acquisition auprès du

mareyeur Georges Azaïs.

C'était déjà une prise historique.

Mais que dire de celle survenue près de 35 ans après, le 9 janvier 1991, par

un autre chalutier sétois, le "Jean-Licciardi" ?

C'était également le nom du patron qui avait levé l'ancre ce jour-là avec

ses hommes d'équipage : ses fils Serge et Eric, Didier Roux, Jojo Mattia et

Jean-Louis d'Amato.

Hissé par la queue

"On a remonté la première calée vers 7 h 30 à 25 milles au large, raconte

Eric Licciardi, fils de Jean (et petit-fils de Maximin Licciardi), qui était

mécanicien à bord.

On a eu la surprise de découvrir qu'un énorme requin était bloqué dans le

sac du filet.

Sa queue dépassait. Mon père croyait que c'était un requin-pèlerin. Mais on

a vu qu'il avait la peau lisse.

C'était bien un "blanc" ! On l'a hissé par la queue.

Il avait la gueule coincée dans le câble qui ferme la poche. Il était mort.

Les autres poissons étaient écrasés dessous."

Prévenu par téléphone, le mareyeur Claude Azaïs (fils de Georges) "nous a

demandé de le nettoyer à bord.

Il avait un foie énorme. Il avait englouti trois dauphins de 80 cm à 1 m et

deux espadons !

On est rentrés à quai vers 16 h. On a sorti le requin et on a posé avec lui

devant le Bobar".

Raymond Neuville, photographe à Midi Libre, est venu immortaliser la scène.

Acheté par un supermarché

Ce grand requin blanc n'aura pas connu la même destinée que celui de 1956.

Il a été transporté au marché de Rungis, près de Paris, où il a été mis en

vente non pas en tant que grand requin blanc, mais requin veau.

C'est un supermarché "Rallye" de Chambray-les-Tours (37) qui l'a acheté, et

a débité sa chair à 39,90 F le kilo.

Selon Alessandro de Maddalena, auteur du livre "Le grand requin blanc sur

les côtes françaises" (Turtle Prod), ce spécimen femelle de 5,91 m (2 cm de

plus que celui de 1956) est "l'un des plus grands jamais enregistrés au

monde".

.

|

.

.